※第17回 大阪ヨーロッパ映画祭

(1)http://d.hatena.ne.jp/MAREOSIEV/20101120

11/21(日)

私にとっては2日目。

では今回も、ラスト結末まで書ききるほどのネタバレになっているので

そこまで知りたくない方は読まないでください。

( ゚〜゚ )

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

『ブレンダンとケルズの秘密』(英題『The Secret of Kells』)

2009年/アイルランド、フランス、ベルギー 75分

今回の映画祭で最も注目されていた作品ではないだろうか。入場者も多かった。

第82回アカデミー賞の長編アニメーション部門にノミネート。「ポニョ」を打ち負かしたのがこの作品である。

2009年にもジブリ美術館と横浜フランスアニメーション映画祭で上映。しかし日本語字幕なし!

なので字幕付きで観られるのは今回が初上映。

堂々たる映像美。

繊細な模様、パターン。透明感ある、電流が行き渡っているような鮮やかなエメラルドグリ−ン。

切り絵のような人物造形。日本アニメにはない独特の動き。

スピード感も抜群だし、細部の作り込みは必見だ。

大スクリーンより、自宅のPCなど、じっくり目の当たりにできるモニターで、明るくして映像を堪能するのがベストかも。カートゥーンのパワーパフガールズ等のモーションが好きな人にはたまらないと思う。侵略者バイキングのデザインはまさにカートゥーン節の、巨大で真っ黒な四角い何か。徹底して引き算していく図形的なキャラの尖らせ方。3Dではなく敢えて2Dを徹底したが故の、平面でしか出来ない表現を突っ切っている。拍手。

ストーリーは単純明快なので他サイトの粗筋に委ねるとして、面白かった。僧院で写本、製図を行う12歳のブレンダンにとって初めての冒険でもあり、強大な侵略敵との出遭い、危難であり、文化や伝統を形にして後世に継承することの意味も語られているし、白狼の化身アシュリンとの胸キュンな出逢いもあるし。よく構成されている。

巨大な砦を張り巡らせてバイキングの侵攻に備える僧院長だが、全く役に立たなかった。武装させている様子もないし、侵略の危機を皆に説いているが、特に具体的な備えがないようだが? と観ていて思ったが、本当に何の備えもなかった。いざ蹂躙されるとなると、バイキングの大群が雪崩れ込んできて火矢でやられ放題。逃げ惑うのみ。ご都合主義はなく、ブレンダンは逃げるのみ。

途中で「本を完成させるにはクリスタルが必要」とか言いだすし、クリスタルは尋常ならざる力を持つ大蛇が守っている(体の一部)し、勝ち取って手に入れてくるから、何か光でも出してバイキングを撃退するのかと安易に予想してしまった。或いはアシュリンが森の力を最大限発揮して魔性のものを使わせて何とかしてくれるとかね。 ・・・安易ですんません。全然そんなことなかった。かわいそうなぐらい侵略されてた。

高名な彩飾家である老僧と二人で落ちのびた後、月日が流れ、ブレンダンの成長とともに本は完成する。類稀な技術、才能と、老僧の指導によって。ブレンダンは故郷の僧院へ帰る。森で、アシュリンに出会うが、彼女はもう小さな女の子の姿にはならなかった。そして、僧院で皆との再会。

こちらがようつべの予告編。字幕なし。

★Link

http://www.youtube.com/watch?v=lw2_HZTuQBE

森で現れる妖精アシュリンが可愛い。

そこに尽きる。

公開までにとても時間がかかったアニメ。

製作過程で3年を要しているが、前段階の資金集めで6年かかったと監督が言っていた。

合計9年。

気の長い話だ。

製作過程で試行錯誤があるわけで、ブレンダンやアシュリンのデザインが当初はもっと年上だったことが分かりました。貴重な資料をリンクしているサイトがこちら↓

★Link『ReadMe!Girls!』様

http://ppgcom.blog12.fc2.com/blog-entry-2830.html

ジブリ好き、トトロ好きと言っていたが、まさかペンケースがこれだとは。

サイン会が終わったら三鷹のジブリ美術館に行くらしい。

グッズ大量に買いそうだな。。。

撮影に真剣になっていたら、いつの間にかブレンダン描いてくれていた。

うわーすげー。

一人ずつにイラスト描いてるらしい。

アシュリン描いて!て言えばよかった( ゚〜゚ )

妖精ファン。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

『的中』(英題『Will Not Stop There』)

2008年/クロアチア、セルビア 100分

面白かった。レビューでどう伝えていいか分からない。

これぞヨーロッパ映画祭だ、と感じ入った。

狂言回し的に登場するジュロというロマの男が語り部となり、寡黙なクロアチア人、マルティンの物語を静かに進めていく。

マルティンはアダルトDVD、ポルノの「赤ずきんちゃん」のパッケージに写っていたデーサという女優を探し求める。狼役で共演していた男優ジェロの元を訪ね、デーサの居場所を探す。珍奇で謎に満ちたクエストの始まりだ。ここで既に観客は意識を拉致されている。ひどく虚ろな目で、どこを見るともなく、赤ずきんちゃんに扮してバックから突かれ、アーンアーンしているデーサのポルノ画像が映し出される。マルティンの旅は一体何なのか。委細不明のまま、走る車に意識が運ばれていく。

デーサは既に消耗しきった娼婦となっていた。彼女の所有者である顔役は確か、買い受けに3万5千ユーロほどを提示した。赤ずきんの時よりも更に虚ろな目で、足元も覚束ない。はっきり言って、落ちるところまで落ちた人間だ。だがマルティンの意思は変わらない。金を工面し、デーサを買い受けた。

彼女、デーサが何者なのか、そもそもマルティンという男が何者なのか、具体的なものが見えてこない。この映画で最も面白いのはこうした序盤の謎だらけの中に観客が漂う感覚なのではと思う。話が進むにつれて、すっきりと一つ一つの過去や動機やらが解き明かされていくが、現実の人生というのはけっこう曖昧でいい加減なものも多いので、私は謎だらけのまま、会話もほとんど交わさずぎこちなく朝食をとるマルティンとデーサの状況を面白く観ていた。

デーサを抱くわけでもなく、乱暴に扱うわけでもなく、自宅に住まわせながらも距離を保ち、最小限の会話しかしないマルティン。デーサは戸惑いが隠せない。だがマルティンはデーサの過去を知っているようだ。ある時、彼はぼろぼろになったデーサの旧宅へ車で連れていく。彼は、デーサが何不自由ない生活を、人生を送れるようにするための援助を懸命に行うのだが、そこはかつて旧ユーゴスラビア内戦中に悲劇の現場となった場所でもあった。

後に回想の中で明かされるが、マルティンはクロアチア軍のスナイパーとして邸宅に照準を合わせ続けていた。デーサは、敵対するセルビア軍の将校?大尉?の女としてその家に住んでいる。延々と、スコープからデーサを覗き続けるのだが、キッチンに立ったり、バルコニーでくつろいだり、跳んだり、のびをしたり、そんなデーサは天使のように健康的で美しい。モノクロームの描写も相まって、往年の美しきフランス映画を見ているようだ。最終的にマルティンは、セックスを終えた直後の将校に引き金を引く。が、どうしてもデーサには傷をつけることは出来なかった。永遠の片思いのようにしてスナイパーの任務は幕を閉じる。裸で泣き叫びデーサの姿と共に。そして現在、マルティンは自分が奪ってしまったものや、以来デーサが

この映画が、強すぎず深すぎず、ちょうど程良い温度で終わるのは、キャラクター同士の人生のぶつかり合いにまでは至らない距離感ゆえだろうと思う。悲劇的な内戦だったはずだが、その悲劇の描写は最小限に、狙撃の瞬間に留められている。また、かつて敵対していたセルビア人であるデーサ(特に、敵の将校の女という特権的な身分でもあった)が、クロアチア人であるマルティン側の生活圏で苛立ちや憎しみを喚起してしまう場面も最小限に織り交ぜられている。

とにかく終始して小気味良く作られている印象だった。マルティンのかつての戦友らは未だに顔役から指図され、銃器を手にテロリストのような活動を行っている。まだまだ先の内戦が産み落とした影は息づいているようだが、それらはデーサとマルティンの、二人の関係性というか、接近して分かり合っていく過程において私的に乗り越えるべき障害へと還元され、民族的なトラウマとは一線を画したものへ回収されていた。

もしも星5つで感動を評価するなら私は4つを付ける。1つひいた理由はそこだ。非常に上手く、キチッと構成されて作られているが、生涯忘れられない作品かと言えばそうではない。深い衝撃や感動は、ない。

ラストではデーサとマルティンが、大声で揉めるフリをしながら、かつて自分の夫を撃たれたのと同じ場所で、マルティンを守り、彼に敵を狙撃させる。数秒先の展開を予想することすら忘れるほど緊張した瞬間。デーサ「照準を合わせるのに何秒かかる?」マルティン「最低3秒だ」そしてデーサは、元の夫をマルティンに撃たれた同じ窓辺に身を露わにして立つ。3秒数え終わり、銃声。ああ、バッドエンディングかとこちらが諦念を抱いたところで、カメラは階下の窓から狙撃を終えたマルティンを映し出す。完璧な即興の共闘に胸が熱くなった。

にしても、脳腫瘍で余命いくばくもないと言い出すのは、あまりにもストーリーを綺麗に回収しすぎようとしたのではないか? デーサの金的蹴りも、それまでの緊迫感を冒頭のコミカルへ切り替えるためのポイント切り替え作業のようで、まるで別の映画のようだ。もっとグチャッと、曖昧にしていてほしかった。映画が本当に好きな観客なら、型や枠なんか気にしないから。

興味深かったのは、マルティンの稼業だ。人の家を訪問しては謎の地図を高値で売り歩く。一眼レフで映像を撮影しながら尾行する。後者は個人探偵で浮気の調査というわけだが、前者はしばらく話が進むまで全く意味が分からなかった。答えは、埋葬ビジネス。旧ユーゴスラビア内戦で、肉親にも知らされず国土のあちこちに散った埋葬場所が極秘に管理されているらしく、その地図データを盗んだマルティンが遺族らに地図を売り歩くという寸法だ。ちゃんとした弔いをしたいという遺族の感情を組んだダーティービジネスだが、アシがついてボスにバレてしまうところから、マルティンとデーサの平和な生活は一転して危機に陥ることとなる。なるほどと思った。

しかし、俳優の力とは本当に凄い。落ちぶれて、人間の最下層のようなクズっぷりの娼婦であるデーサ、将校の女として若く輝くデーサ、マルティンと徐々に心を通わせ表情を取り戻すデーサ、表情を強張らせつつも一芝居打ってマルティンの狙撃をサポートするデーサ・・・どれも、全くの別人である。俳優とは化け物か。いや、女という生き物自体が、人生のそれぞれの局面においてここまで貌を変えるものなのかも知れないが、まったく恐れ入るばかりだ。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

『野生の愛』(仮題)(英題『Wild Heart』)

2009/スイス 95分

キタコレ。

映画史に残されるべき不器用男。

ブキメンを堪能したくばこの映画を見よ!

おまえは牛か!

はい。

たぶん主人公ポールは牛です。

不器用な鈍牛か。

しかしこの映画は、身近な女性に対してぞんざいな扱いをしている男性陣の「おれはおれなりに愛しているし、気持ちも伝えているし、大切にしてるんだ!」というささやかな自負心をえぐり返してこっぱみじんに打ち砕くという素晴らしい破壊力も秘めている。観ていて、このポールという男の破格のぞんざいさ、占有的な我儘さ、大きくなり過ぎて扱いの厄介な幼児っぽさ、桁違いの不器用さは、全ての男が原罪のようにして抱えている各種の不器用さの集大成でもあるだろう。かくいう、おれがそうだ。ぐうのねもでません。

スイスの映画だが、文字通り全編に亘ってスイスの広大な山岳を舞台としている。一日のうちに晴れ、曇り、雨、風、朝、昼、夜といった変化が次々に訪れる。スイス高原が標高600mだが、舞台となる酪農小屋の周囲は荒涼としたがれきの山で、天侯の荒さからしても平均標高1700mと言われるアルプス山脈の一部と考えていいかもしれない。アクセスの悪さは相当で、妻のロジーヌが体の異常を訴えたときには「救助隊を呼んで」と、ヘリコプターによる救助を要請した。

人里離れたそんな山の中で、美形で高身長でスマートな妻ロジーヌと、粗暴な鈍牛の如きポールは二人で酪農を営んでいる。ここがずるい。この映画を成立させているのは美人でしゅっとしたスマートな妻ロジーヌなのである。そしてかなり貞淑というか、嫌々で若干怯えながらも、健気に耐えて言うことを聞くのである。キレない。ロジーヌはキレない。終盤はさすがにキレたが絶望に近い悲哀と怒りでキレた。これまで見てきた作品では、女性がやはり日本人ではありえないような角度と沸点で猛烈に感情的にキレたりしていたわけで、同じ女でありながらその差は感動に値するほどだ。

キレない女ロジーヌ。そして美人だ。どういうことだ。妻がちんちくりんでブサイクで愚鈍だったら、ポールの序盤の粗暴さも、中盤の嫉妬と不安も、終盤の彼女の怒りと嘆きも、観客の胸には響かないだろう。ポールの粗暴さに正当性を与えてしまうからだ。圧倒的にポールという人物が「人としてあり得ない」と自然に感じる状況を作り出し、それも桁違いにひどいということを観客に叩き込まなければならない。そうした容赦のない作業を怠らなかったためこの映画は見事に成立していた。と思う。ロジーヌに合掌。

そもそも現実にこんないい女をどうやってこの粗暴な鈍牛は射止めたのだろうか? ありえないことがメタで設定済なのでそれ以上どうにも言えないし、作中で二人の馴初めや過去は一切触れられない。ずるい。同じオスとして観客は理解に苦しみ、嫉妬し、ロジーヌ擁護派にいつの間にか回っている。濡れてもいないから痛がっているのに勢いに任せて無理やり挿入するポールは朝っぱらから実にけしからんわけで、それも「おれは小便を終えたぜ」みたいな突き放し方で行為を終えるのだから、ロジーヌへのわけのわからない同情と、ポールへのある種の怖れを抱いた状況で映画は展開していくこととなる。

ロジーヌが体調を崩し始める。恐らく妊娠か。ポールの気遣いや思いやりらしきものがとてつもなく不器用なかたちながら見え始める。一旦は何となく安心し、このままほっとする展開で行ってくれるか・・・と思うのだが、ロジーヌの代わりに雇った働き手のスペイン人;ウゼビオ。彼の到来が鈍牛ポールの嫉妬心や独占欲にがぜん火を点ける。余談だがウゼビオという名が設定されていながら作中(字幕)では殆ど使われず、「スペイン」と呼ばれ続けていた。若干髪の薄い、中年も後半だろうか、小柄なオッサンで、陽気でマイペース。ロジーヌに対しても普通に女性として接し、屈託のない笑顔を沸かせる。鈍牛ポールの対照例として登場するだけあって、ポールの嫉妬というか憮然とした不安みたいなものは激しく表に描き出されており、三人でとる夕食の場面は見ているこっちが気まずくなるほどの緊迫した場面に。

ロジーヌの容態が悪くなり、ついにはヘリを呼ぶまでに至ったが、商品の受け渡しに山を下りていたポールは搬送ヘリコプターを必死で追うものの「行くな!」と叫ぶだけで、一人置いていかれる。後にスペインは戻ってくるが、ロジーヌはかなり重体で、街の病院に入院しているという。妻のことが気になるくせに会いに行くのは恥ずかしいのか何なのか、とにかく悪辣なことを言って病院には行こうとしない。それがロジーヌへ決定的な不信感、断絶を与えることとなるが、その時点で鈍牛が気づくはずもなく、女の気持ちは良く分かっているスペインに苦言を呈される。

スペインとの二人きりの時間を通じて、生まれて初めて「女性」というものを考えたポールは、大きく変わっていく。現実にこうも短時間で変化する人間はいないと思うが、ここは映画なので、変化するのだ。

それまで聖域として誰も立ち入らせなかった屋根裏部屋。今は亡き父親の寝室が神の座のように綺麗に整えられている。他の部屋が乱雑極まりなく、木材とトタン板で張り合わせたようなあばら家同然なシーンが多いだけに、いかに父権がポールにとって特別か印象付けられる。だが内面の変化により、父権の聖域はポール自身の手で破られ、妻ロジーヌを迎え入れるための安らかな寝室へと一新される。どうしたんだ鈍牛。なにがあった。

まあ、そんな甲斐甲斐しい努力も時既に遅し。

やっと重い腰を上げて病院へスーツ姿で向かったポールだが、ロジーヌは既に退院して実家に療養しに戻っていた。

夫の元へは帰らず、実家に戻る。

これが意味するところは言うまでもない。遅すぎたのだ。

ポールは飲食店の馴染みのねえちゃんに独り言のように問う。「女は何を望む?」

即答「すべてよ」。

こんな複雑な心境は鈍牛ポールには次元が違いすぎたか。

しかし終盤では人の哀しみ、寂しさを身に染みて知ったためか、ポールはもう鈍牛ではなく、一人の優しい男へと変貌を遂げた。そこで彼と対比的に描かれていた通称スペイン、彼もまた描かれ方が移行し、「女心を理解していて、うまく人に合わせて生きられる男」のはずが、妻とはうまくいっていないことが明かされてゆく。このギャップが面白く、電話で長時間粘るが、とうとう妻から離婚を言い渡される。このシーンは、携帯の電波も入らない山奥で、それまで私物を一切貸し出さなかったポールが「話せよ」と電話をフリーで貸してやるなど、色々と温かい要素が多い。そして離婚を止められなかったポールはうらぶれた姿で山を下りる決意をする。

ラストでは、どうしてもロジーヌを諦められないポールが、湖ではしゃいでいる彼女の元へ。ストーカーさながらの姿は、彼が勢い余って彼女を殺してしまうのではないか?と数々のバッドエンディングから類推して唾をゴクリと飲んでしまう。

拒絶していたロジーヌは次に、今まで押し殺してきたすべての感情を込めてポールを滅多打ちにする。アドリブか演技か、それとも女優にロジーヌの人生が乗り移ったか、馬乗りになってポールを殴り続ける彼女は、全てを諦めた眼で無抵抗に徹するポールと対照的で、息を飲んだ。手元に転がる巨大な石を手にポールの頭部を打とうとしては、瞬時にためらい、手を離し、また手に取ろうとする、その本能的な攻撃衝動と、それを押しとどめた「何か」に、この映画の素晴らしさが集約されていた。

オープンエンディング。二人はその場の危機を何とか(どちらかが死んだり殺したりせずに)乗り越えた。が、その後の二人については観客一人一人に委ねられている。私は、間違いなく離婚したと思うが。

面白かった。

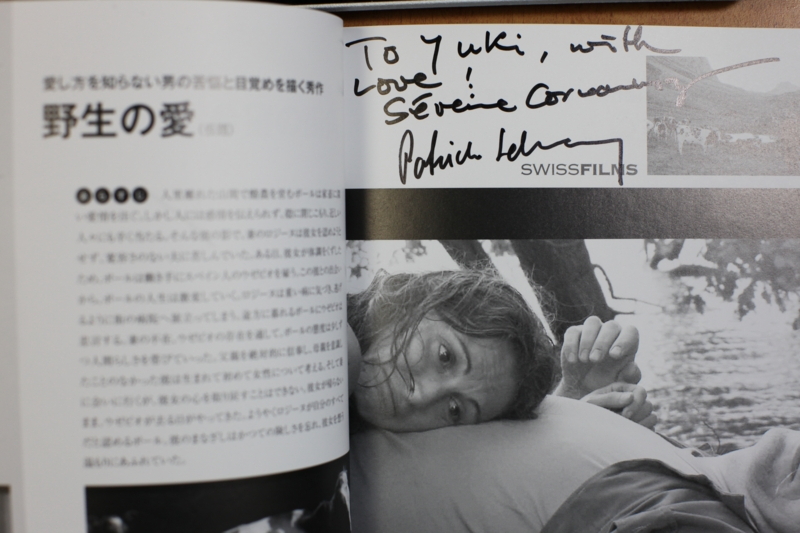

夫婦で登場。

手前が夫でカメラマンのパトリック氏。奥の女性が監督で妻のセヴェリン・コルナムサ氏。

予算が本当にない映画だったので、出演者を絞り、余分な人間を使わなかったという。それが功を奏して、とてもすっきりとまとまっていた。

酪農家ということで牛や鶏、犬、山羊など多数の動物が登場するが、あちこちから借りてきたらしい。特に犬は、牧羊犬をレンタル。そのため作中での走り方が羊の追い込み風だ。

もっと知的な感想述べたら良かったんだが…。

そんな日曜日でした。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

つづき

(3)http://d.hatena.ne.jp/MAREOSIEV/20101122

(4)http://d.hatena.ne.jp/MAREOSIEV/20101123